従来の消費財や化粧品メーカーなどの業界と比較して、D2Cと言われる業界の大きな違いの1つは顧客情報の収集ができるという点です。

小売を介して販売しているメーカーは最終的に購入していただいた消費者の個人情報(年齢、性別、他に購入した商品など)を知ることは不可能です。一方、小売はポイントカードなどを通して、どういう消費者が購入しているかをある程度知ることができています。

しかし、小売を介さず、直接消費者とつながっているD2C(direct-to-consumer)では、インターネット上を介しての購入がほとんどですので、顧客の情報を正確に収集することができます。

収集している情報

住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、決済方法まですべてを把握することができます。そのため、実際に購入した顧客と、マーケティングによって獲得したいと考えていた顧客の差を把握することができます。

また、一度でも購入してくれた顧客の情報を取得することで、別の商品の販売を促すことができます。通販業界ではクロスセル施策と呼ばれる、買っていただいたものとは別の商品をすすめることができます。

すでに購入してもらっている顧客に対して、購入を勧める形になるので、広告費がかかりません。そのため、クロスセル施策単体でみると、利益率の良い施策ということができます。

それでは大企業も、D2Cと呼ばれる直接顧客にインターネット上で販売する方法を採用したらよいと思われるかもしれません。

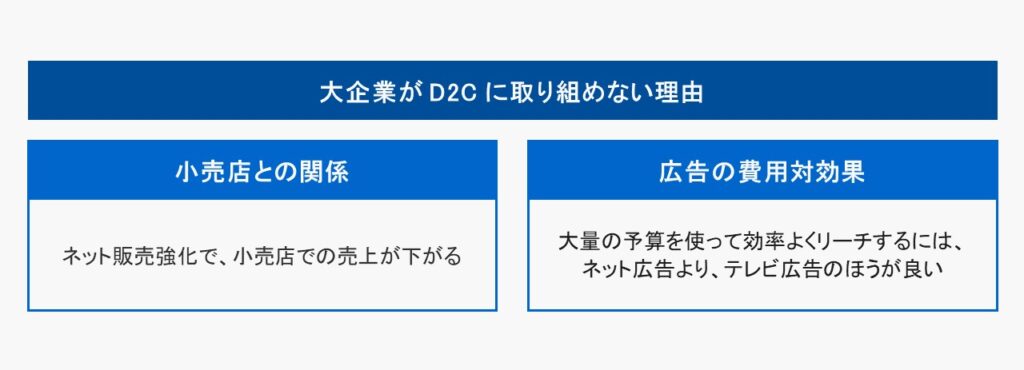

しかし、大企業は取り組めない理由が大きく2つあります。

1点目はすでに販売してもらっている小売店との関係です。ネット販売を強化するということは、小売店での売上が下がることになるので、既存の関係性の手前、大々的に販売を強化することができません。

2点目は費用対効果の関係で、インターネット広告よりもテレビ広告のほうが効果がよいからです。一定規模の予算になってくると、大量の予算を使って効率よくリーチしていくためにはテレビ広告のほうが効率がよくなります。

まだまだインターネット広告の単価は高く、ある程度セグメントを絞って配信できることもあり、これからコストが下がるとも言えません。D2C企業もある程度の売上規模とマーケティング予算になってくると、広告の出稿場所としてテレビが選ばれます。

サイバーエージェントの子会社であるシロクが展開するN organic(Nオーガニック)というブランドは最初はネット広告とEC上での販売でしたが、テレビCMを展開していき、その後、ロフトなどの小売店での販売を強化していきました。

よって少なくとも現状では、D2Cというカテゴリはある程度の規模に収まるビジネスになっています。サントリーが展開するセサミンEXのように数百億円クラスのD2Cブランドも存在しますが、新興ブランドでは、なかなかこの規模になるブランドはほとんどありません。

そのため、顧客情報を収集し、ECで販売するというビジネスモデルは大企業のビジネスの手法としては採用されにくい現状があります。

それでも、SNSアカウントを育成し、SNS経由による顧客の獲得に成功している企業もあります。また電気自動車で有名なテスラは、テレビCMといった広告宣伝費をほとんどかけずに、顧客獲得に成功しています。

手法とチャネルによっては、多くの顧客にリーチすることができるので大企業も部分的な戦略としてインターネット上でのプロモーションを積極的にしてきています。

さて、D2Cビジネスにおいては、カスタマージャーニーの設計が重要になってきます。ここでいうカスタマージャーニーとは主に購入前、もしくは購入時にインターネット上で提供される体験のことです。

購入に至るまでのプロセスが非常に楽であった、購入まで楽しい体験ができた、WEB上での診断を通して自分に合うものを選んでくれたといったことが該当します。

特にECでは、購入に対するストレスを顧客が抱えた瞬間に購入をやめてしまいます。そのため、「電波の悪いエリアでも読み込みを少しでも早くする」「購入の際に必要な情報の入力を少なくする」「画面の遷移を少なくする」「手元にクレジットカードがなくてもAmazon PayやPayPayで購入できるようにする」といったことで顧客の購入までの体験を毀損しないようにすることにつとめます。

一方で、簡易に購入に至るだけが必ずしもいいわけではなく、WEB診断によって自分にあったものを選んでくれる、もしくは商品自体をパーソナライズドしてくれるものはその診断自体は、貴重なカスタマージャーニーとなります。

顧客情報を利用したマーケティング手法

D2C事業者は、顧客の情報を利用したマーケティング手法が採用できます。1つがクロスセルという手法。もう1つが類似オーディエンスという手法です。

クロスセルという手法は、すでに購入したことがある顧客に対して、eメール、SMS、ダイレクトメールなどを活用して新しい商品や別カテゴリの商品を販売することができます。

最終的な販売を小売店で行っているメーカーはこの手法は採用することができず、新しい商品が発売されても、既存の顧客に対して、テレビCMなどで訴求するしかありません。

ただし、外資系企業はブランドマネジメント制という仕組みを導入しているため、ブランドの認知度はあげても、企業名は訴求しません。

あくまで各ブランドを認知させるために広告を使っているため、企業名自体の認知の向上はあまり意図していません。

例外としては社会貢献活動の文脈では企業名を押し出していきます。コカ・コーラのように同社で売れているコーラと企業名を同じにしているパターンもあります。コカ・コーラ社=コーラと想起する方も多いのではないでしょうか。

日本コカ・コーラではアクエリアスやお茶の綾鷹を販売していますが、コカ・コーラが販売するブランドだと認知している人は少ないかもしれません。

企業名をあまり訴求していない会社では、新商品が企業名と結びつかないために、ブランド単体で認知を高めていく必要があるのです。

引用:日本コカ・コーラ株式会社公式ページより

例えば、ソニーなどは、SONYブランドであれば品質が高そうとなるので、発売する製品と企業名が結びついていることが大事です。自動車メーカーのトヨタも同様です。

企業名のブランド価値を高めていくことが重要です。一方で企業名の価値を高めていけばいくほど会社の不祥事がおきたときに、販売している商品のブランド価値に影響があります。経営陣や社員の不祥事はコントロールが難しいため、商品のブランドとは関係ないところでダメージを受けてしまいます。

この点、ブランド・マネジメント制にして、企業名を押し出さないマーケティングをしている場合は、企業の不祥事がそこまで大きく影響を及ぼしません。

類似オーディエンス

顧客情報を利用した2つ目のマーケティングですが、類似オーディエンスという手法があります。

FacebookやLINEなどの広告プラットフォームでは、顧客のメールアドレスなどを活用して、類似オーディエンスというターゲットを作成できます。

ちなみに個人情報は暗号化処理されているため、アップロードしたデータはアップロード者でも見ることはできません。

類似オーディエンスのイメージとしてはアップロードした人に近しい属性の人を100人用意してくれます。

これによって購入者と近い属性の人に広告訴求が可能になります。すでに購入してくれた顧客と近しい属性だと購入する確率もあがっていきます。

類似オーディエンスを使うことによって、購入見込みがなさそうな人に広告を出稿しなくてよくなります。そのかわり1表示(1impression)あたりの価格はあがってしまいます。

今後、Cookie収集が難しくなり、リターゲティングなどができなくなってきている状況においては類似オーディエンスは有効な施策となっていきます。

Cookie収集が難しくなっている状況はますます加速しており、iOS14のアップデートに伴ってFacebookのトラッキングは同意されないユーザーの情報収集ができなくなっています。

AndroidとiOSがスマホのOSのシェアをあらそっています。しかし、日本に関してはiPhoneのシェアが大きく、iOSのトラッキングができなくなることはインパクトが大きいのも事実です。

収集する情報項目設計が重要

ECにおいては収集する情報を増やしたいという一方で、入力項目が増えてしまうと離脱が増えてしまいます。

入力項目が増えないようにしていくことで、離脱が減ります。

離脱と収集情報を天秤にかけて考えてフォームを設計するとよいでしょう。

配送に必要な項目以外の、年齢や生年月日は記入するのを嫌がる人もいるのでこうしたことで売上を下げてしまっては本末転倒です。

最近はチャットボットを活用してスムーズに入力することも進んでいますが、遷移が多すぎると嫌がられることもあるので個人情報の入力は最低限にとどめることをオススメします。

参考文献

- Kitts, B., Freed, D., and Vrieze, M. 2000. Cross-sell: A fast promotion-tunable customer–item recommendation method based on conditional independent probabilities. In Proceedings of ACM SIGKDD International Conference. ACM, New York, 437–446.

- Ante Kovco, Karmela Aleksic-Maslac, Philip Vranesic. (2017) Advantages of WCA Facebook Advertising with Analysis and Comparison of Efficiency to Classic Facebook Advertising. International Journal of Internet of Things and Web Services, 2, 131-135